二 “吊着输液管”的竞争力

这些补贴表现在:工人的工资不能提高,汇率不能升值,利率不能涨,退税要越来越多。失去了补贴,中国工厂就会失去竞争力;保护环境,就会失去竞争力;能源涨价,就会失去竞争力。可是,我们真的想要继续维持这样的竞争力吗?就算我们一相情愿地想要维持,又能维持多久呢?

中国出口什么商品,什么商品的价格就跌;中国进口什么商品,什么商品的价格就涨。这是一个很多人都相信的观点。其语言是不是非常精确,这里不做深究。

但需要指出的是,这和8亿件衬衫换1架飞机不完全是同一件事情。因为无论哪个国家出口衬衫,都需要老大一堆才能换回一架飞机。中国的问题是:过去,可能中国只需要出口4亿件衬衫就可以换回一架飞机,过了两年,因为衬衫的价格相对于飞机跌了,导致中国需要出口6亿件才够,再过两年甚至需要8亿件。

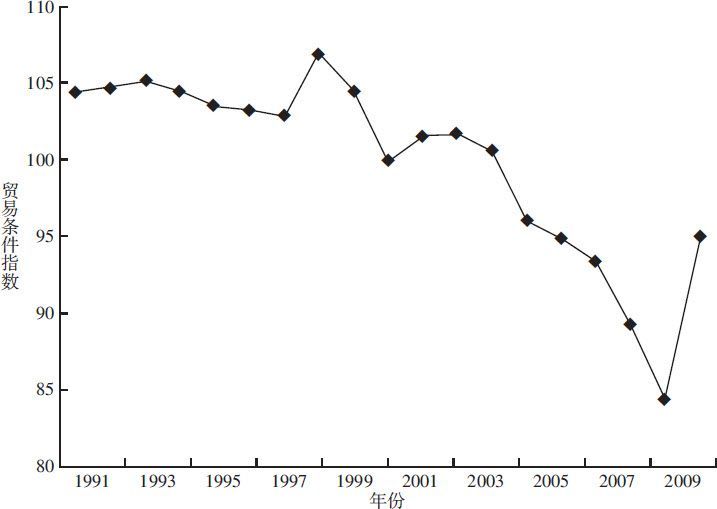

当然,让衬衫和飞机做价格比较不一定具有代表性,毕竟中国出口很多种商品,也进口很多种商品。在经济学中有一个常用的指标,贸易条件。简单地说,就是出口商品的平均价格相对于进口产品的平均价格。这个指标越低,说明一个国家出口的商品价格相对于进口商品越便宜。下面是一个简单的中国1991~2009年的贸易条件图,数据来自国际货币基金组织。大家无需理会具体的数值,因为这些数字取决于如何对数据进行标准化和选取基年,你只需关心这条线的走势就可以。很明显,在整体上,中国的贸易条件在过去十几年的时间里是恶化的。2009年的反弹,主要是由于油价和大宗商品价格大幅下滑,到2010年这个短期趋势很可能被逆转。也就是说,在整体上,我们出口的商品相对于进口的商品而言,越来越便宜。这件事情的结果是,我们出口的越来越多,可换回想要的进口商品的数量却越来越少。

数据来源:国际货币基金组织《世界经济展望》。

当然在理论上,贸易条件恶化不一定就是坏事。举例说,假设中国人都突然变成了三头六臂,中国的衬衫产量一下增长到原来的三倍,但如果衬衫的出口价格只下降一半,从实际收入上说,中国人的收入还是上升的。这就好比虽然摩尔定律让芯片越来越便宜,但英特尔公司并没有越来越不赚钱。

然而中国的问题是,上述的故事恐怕不是故事的全部。中国的劳动生产率虽然有所提高,但是中国出口的增长,尤其是在一些低端产业里,有很大一部分还是通过简单的复制扩大实现的:原来只有一条生产线、200个工人,过两年变成两条生产线、400个工人,然后扩充到600个工人,800个工人,通过不断增加人力的投入,中国已经在给全世界做鞋子、做衣服、做家具。从出口市场上说,商品供应量大幅度上升,价格就会下降。逐渐地,厂家的利润就被吃光了,最后只有通过补贴来维持生产规模。这些补贴表现在:工人的工资不能提高,汇率不能升值,利率不能涨,退税要越来越多。失去补贴,中国工厂就会失去竞争力;保护环境,就会失去竞争力;能源涨价,就会失去竞争力……可是,我们真的想要继续维持这样的竞争力吗?就算我们一相情愿地想要维持,又能维持多久?更何况,没有哪个国家会对中国这样的由出口补贴出来的竞争力感恩戴德,相反,中国引来的是一片保护主义的批判浪潮。

依靠“吊着输液管”维系的竞争力是难以持续的。被补贴的行业不仅占据巨大的资源,还将遏制中国其他行业的成长。中国已经在类似问题上有过教训。过去,国有企业缺乏效率,于是伸手向政府要补贴,要银行贷款,结果越补贴越膨胀,越膨胀就需要越多的补贴和贷款;而更具活力的非国有经济反而因为缺少贷款,缺少人才,得不到充分的发展。那种状况,直到20世纪90年代中期开始大张旗鼓地进行国企改制之后才得到改观。

中国经济的成功转型——从低端到高端,从模仿到自主创新,从依赖外需到转向内需,从追求数量到讲究质量,必然要拔掉一些行业的输液管。这个过程不可能毫无痛苦,但这种痛苦也正是熊彼特所说的“创造性破坏”的应有之义。